3월 초 어느 날, 주마다 진행되는 팀 회의 방문차 사무실로 향했다. 날이 참 좋고, 기분도 좋았다. 당분간은 딱히 큰 일도 없다. 디아블로4 베타도 얼마 안 남았으니, 적당한 기대와 흥분도 섞였다. 유일하게 마음에 걸리던게 GDC 출장이었는데, 지난 주 회의에서 이미 강XX 기자가 가는 것으로 결정되었기에 이렇게 편할 수가 없다. 참 좋았다. 그렇게 정해졌던 일정이 번복되고, 내가 가라는 오더를 듣기 직전까지는.

진짜 육성으로 소리질렀다.

"네???!"

9년 전에도, 8년 전에도, 불과 1년 전에도 다녀왔지만 생각할수록 소름이 돋는 행사가 있다면 그게 GDC다. 풀어 쓰면 'Game Developer Conference' 대충 게임 개발자들이 모여 자기들의 노하우와 지식을 공유하고 훌륭하고 멋진 자리다.

그리고 우린 된장에 가끔 섞여 있는 덜 갈린 콩처럼 같이 강연을 듣고 이걸 적당히 기사로 정리하면 된다. 겸사겸사 방문한 다른 사람들 인사도 하고, 시연하는 게임도 해 보고 친목도 다지고, 저녁에는 빠질수없는 알콜 파티도 하면서 완전히 갈린 콩이 되어 개발자들과 하나가 될 때까지 행사를 즐기면 된다.

이렇게 말만 하면 괜찮은데, 실상은 좀 많이 다르다. 몇 가지 문제가 있다.

1. 개발자들을 대상으로 하는 강연이다

ㄴ 더럽게 어렵다.

2. 영어다.

ㄴ 더럽게 어렵다.

3. 기사로 잘 정리해야 한다.

ㄴ 더럽게 어렵다.

4. 지나가는 사람들이 자꾸 말을 거는 문화다.

ㄴ 더럽게 어렵다.

5. 보통 저녁마다 미팅이 잡혀 있어 호텔에 오면 밤 10시다.

ㄴ 아이구 우린 다 죽었어.

하지만 피할 수 없다. 난 월급을 받는 몸이니까. 와이프는 1주일 간 떨어지는걸 슬퍼했지만, 등 돌린 와이프의 핸드폰 액정 너머로 보이던 면세점 페이지를 난 분명히 봤다.

피할 수 없다면 즐기기로 했다. 이왕이면, 기록으로 남겨 대대손손 볼 수 있는 콘텐츠로 만들 참이다. 먼 훗날 아이가 생긴다면, 느 아빠가 예전엔 이런 흉악한 지옥에 끌려가 탈곡기에 털려나가는 보리알마냥 영혼과 체력을 탈탈 털리고 왔다고 말해야지.

이런 저런 잡생각과 함께 신세를 비관하다 보니 어느새 비행기를 타고 있다.

분명 일요일 오후 5시 비행기를 탔는데, 도착하니 일요일 오전 11시다. 왜 지구는 둥글게 생겨서 시차 따위를 만드는 걸까. 샌프란시스코엔 비가 내리고 있었다. 이맘때면 항상 맑은 하늘을 자랑하던 샌프란시스코였는데, 이상기후의 영향을 피하지 못했는지 지난달 내내 엄청난 비가 내렸고, 그 전에는 굉장히 오래 가뭄이었단다. 그나마 한창일 때가 아니라 슬슬 비가 그칠 때쯤 온 게 다행이다 싶었다.

적당히 짐을 풀고 자리를 잡았다. 행사는 내일부터 시작이지만, 일은 오늘부터 시작이다. 올해 GDC에서 진행되는 강연은 5일 간 총 700개가 넘는다, 당연히 강연장도 스무 곳 가까이 존재하기 때문에 미리 확인하지 않았다간 강연장 찾는 것 부터가 일이다. 쉬는 날이라고 일찍 잘 수도 없다. 일찍 잤다가 새벽에 깨기라도 하면 일주일 내내 고생할게 뻔하니까. 두 눈을 부릅뜨고 밤까지 버틸 에너지를 확보해야 한다. 그리고, 에너지 충전에는 역시 고기다

그렇게 감기는 눈을 억지로 열면서, 10시까지 버틴 끝에 침대에 누웠다. 그리고 잠깐 눈 감았다 뜬 것 같은데, 영어 한다는 이유로 이 지옥길에 같이 끌려온 후배 기자가 움직이는 소리가 들린다.

"몇시냐?"

"세시요."

망했다. 분명 몸은 피곤해 죽겠다 말하는데, 정신이 또렷하다. 슬쩍 고개를 돌려 보니 이 친구도 마찬가지인 것 같다. 그 상태로 잠을 못들고 침대에서 뒹굴거리다 결국 6시가 되어갈 때즈음 그냥 일어나서 행사장으로 가기로 했다. 여기서 팁, GDC 행사장은 무조건 일찍 가야 한다.

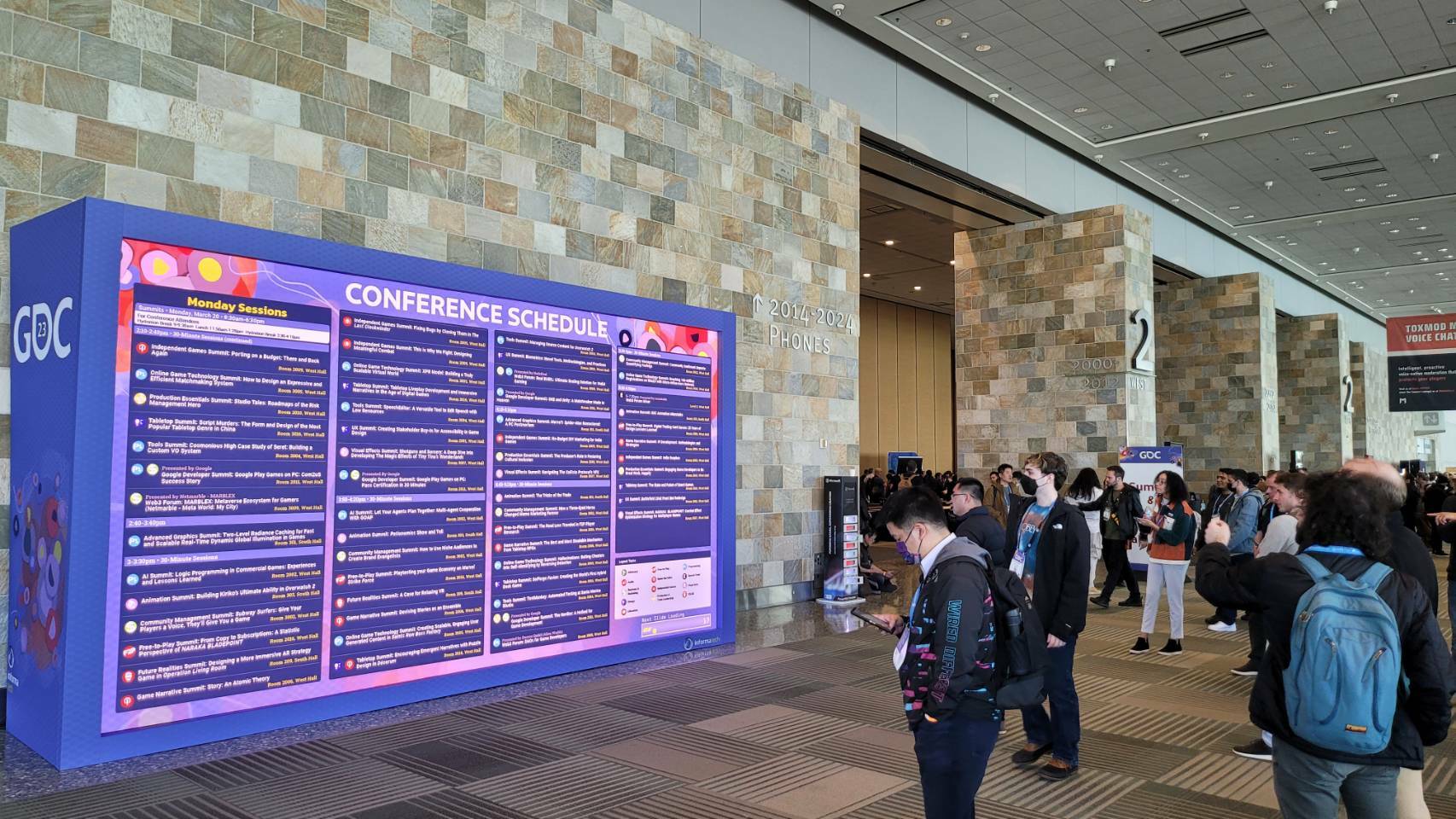

이후, 별도의 과정 없이 바로 9시 30분부터 강연이 시작된다. 일반적으로 '키노트'처럼 유명인이 나와 개회를 알리는 인사를 하거나, 강연을 진행하는 것도 없지는 않은데, 사실 다들 별로 관심은 없다. 여기 오는 이들은 대부분 현업 개발자들이기에, 본인이 관심 있는 분야에만 신경쓰는 경향이 강하기 때문이다.

작년 GDC는 그럭저럭 한산한 편이었다. 팬데믹이 아직 끝나지 않은 시점이었기에 위험하기도 했고, 입출국 과정도 복잡했다. 당시를 생각해보면, 평소라면 필요 없었을 공문서를 바리바리 싸들고 가야 했고, 동료 기자는 샌프란시스코에서 PCR 검사장을 찾느라 너무 많이 걸어 발에서 피를 줄줄 흘리기도 했다.

반면, 올해는 작년에 못 온 사람들이 한 번에 다 몰려왔는지 대충 봐도 바글바글하다 싶을 정도로 사람이 많이 보였다. 새삼, 세상에 돈이 참 많이 도는구나 싶었다. GDC에 참여하기 위한 패스는 가장 싼게 40만 원 선이며, 제한 없이 전부 들어갈 수 있는 올 억세스 패스는 한화로 300만 원이 넘는다. 비행기값이랑 체류 비용을 합치면 거의 중고차 한 대 가격이 나오는데 그럼에도 사람이 이렇게 많다.

이쯤에서 문제가 되는 것이 두 가지가 있는데, 그 중 하나가 '밥'이다. 자리 잡기도 힘들지만 그보다 샌프란시스코 물가는 도대체 여기서 사람이 어떻게 사나 싶을 정도로 비싼 편이기 때문에, 정해진 출장비 안에서 해결하려면 치밀한 지출 전략을 수립해야 한다.

별 생각 없이 먹으면 3일 내로 통장이 그로기 상태에 빠지는 물가이지만, 어디나 구원은 존재한다. GDC 사무국은 나름 관대하기 때문에 기자실에 적당히 베이글 정도는 갖다 둔다. 안그랬다간 국민 소득이 비교적 낮은 나라에서 오는 기자들은 홈리스와 별반 다를 바 없는 처지가 되어버리기 때문이다.

그렇게 베이글로 버티면서 강연을 듣고 정리하다 보면 자연스럽게 두 번째 문제가 찾아온다. 바로 '화장실'이다. 샌프란시스코가 세계에서 가장 성소수자 및 성평등에 관대한 도시인 만큼, 행사가 열리는 모스콘 센터의 화장실 대부분은 '젠더 프리' 화장실이다. 쉽게 말하면, 남녀 구분이 없이 그냥 아무데나 들어간다.

당연히 처음부터 그렇진 않았고, 나중에 바꾼 만큼 구조상의 차이가 있어 대부분 원래 성별에 맞는 화장실로 들어가긴 하지만, 상황이 급박해지면 그런 것 없이 마구 들어온다. 보통 여자 화장실이 줄이 길기 때문에 남자(들이 주로 쓰던) 화장실로 여성들이 들어오는 경우가 많은데, GDC는 젠더 프리 문화가 없는 문화권의 개발자들도 다수 방문하는 행사다 보니 민망한 눈맞춤과 어색한 길 비켜주기가 쉴 새 없이 일어난다.

그외의 시간은 강연, 그리고 또 강연이다. GDC의 강연장은 작은 건 100명 정도, 큰 강연장은 500명 정도를 수용할 수 있는 규모로 만들어지는데, 당연히 모든 강연이 인기있을 수는 없다. 어떤 강연의 경우 사람이 꽉 차 입장이 통제되기도 하지만, 인기가 없는 강연은 채 10명도 안 되는 관객을 앞에 두고 강연을 하는 경우도 있다. 말로 표현하기 어려운 슬픔이다.

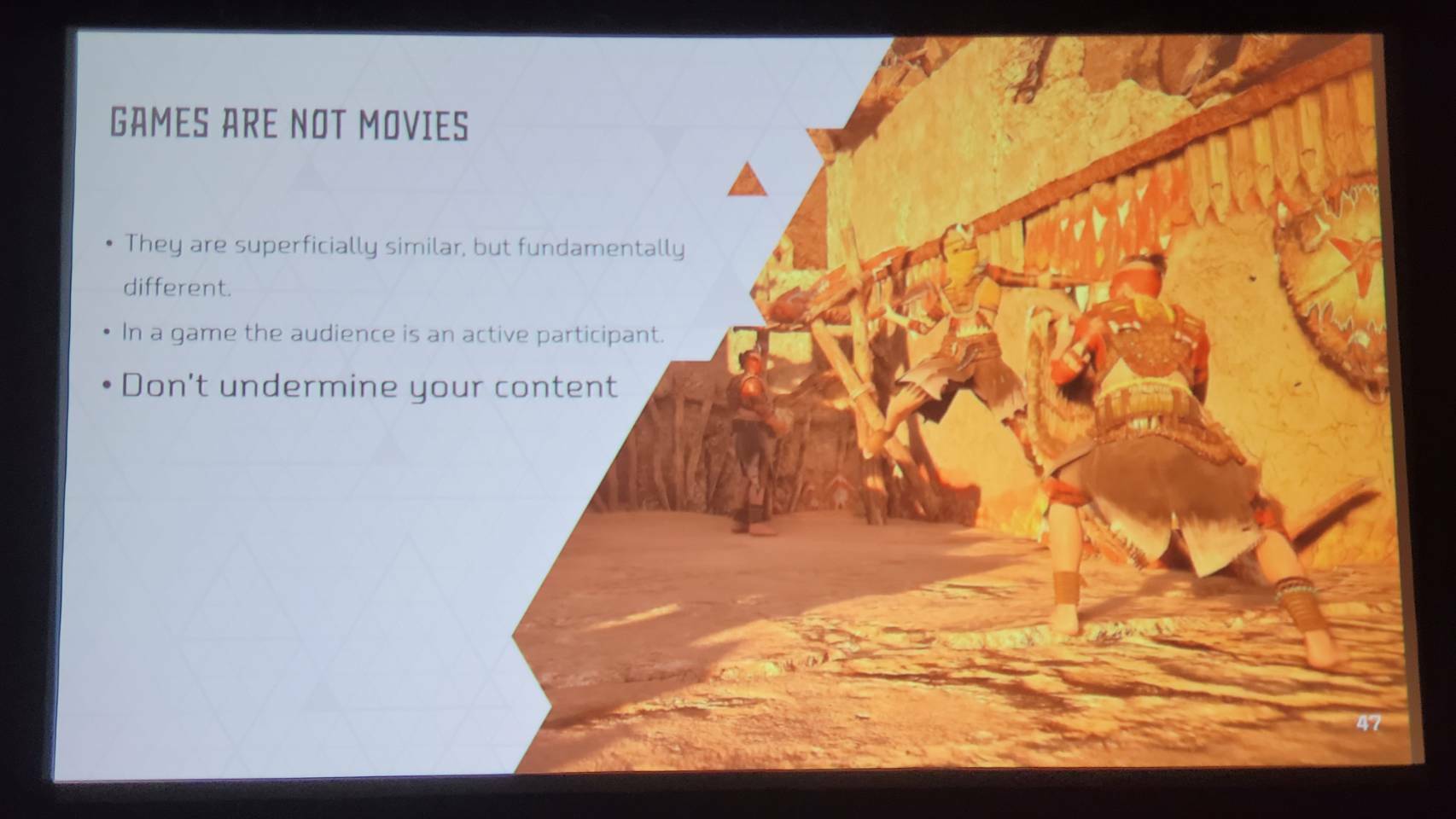

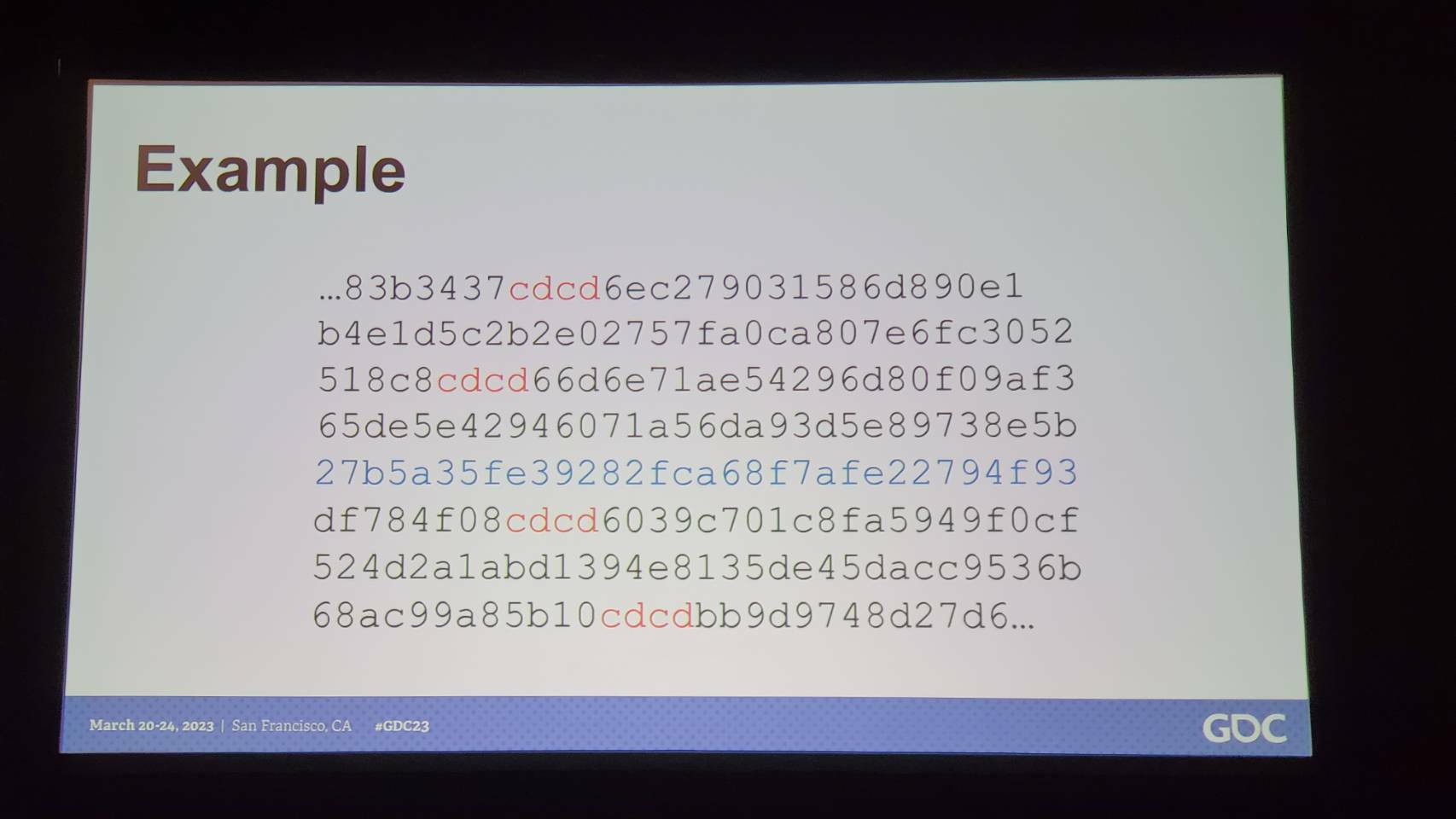

그리고 강연이 많은 만큼, 강연의 난이도도 천차만별이다. 어떤 강연은 롤이나 좀 해본 중학생도 이해할 수 있을 정도로 쉽지만, 또 어떤 강연은 현역 개발자가 와서 들어도 이해가 안 되서 QA시간에 길게 줄을 설 정도다. 당연히, 우리 같은 기자들은 여기서도 전략을 잘 수립해야 한다. 어떤 강연을 들을지에 대해서는 다음과 같은 조건들을 따진다.

1. 들어서 이해할 수 있는가?

ㄴ 너무 어려운 내용은 아닌지?

ㄴ 억양이 너무 센 국가 출신 연사는 아닌지?

2. 들어서 쓸 만한 가치가 있는가?

ㄴ 기사로 써 봤자 아무도 안 볼 내용은 아닌지?

3. 들었을 때 기사화가 가능한가?

ㄴ 여러 사람이 나오는 라운드테이블이나 서밋의 경우 정리하기가 심히 난감하다.

때문에 출국 전 700개가 넘는 강연 리스트를 보면서 뭘 들을지 미리 정하지만, 사실 언제나 성공할 수는 없다. 보통 이렇게 정해도 30%정도의 강연은 막상 들어 보면 소화하기 벅차거나, 소화해 봤자 영양가가 없는 강연이다.

이렇게 강연을 돌면서도 가끔은 외부로 나가 주어야 한다. 보통 GDC에 기자 등록을 마치면, 사무국에서 기자 리스트를 업체에게 뿌리고, 무수히 많은 업체로부터 초청 메일이 날아온다. 대충 '이런이런 행사가 있으니 와서 구경해봐라', 혹은 '우리 강연좀 잘 챙겨달라', '오면 맥주 줄게', '우리는 팝콘도 줄게'하는 초청 메일들인데, 당연히 모두 소화할 수는 없지만 그 중 몇 개 정도는 시간을 보고 직접 가기도 한다.

이렇게 현장 일정을 모두 마치고 나면, 저녁 일정이 시작된다. 보통 이쯤 되면 기삿거리가 노트북에 쌓여 있는 상황이지만, 기사는 일정 다 끝나고 호텔 가서 쓰는 거다. 그리고, 저녁 미팅은 보통 현장에 방문한 업체와의 미팅이다.

그리고 어떻게든 몸뚱이를 끌고 호텔 방에 들어서면, 그 때부터는 본격적인 '기자 일'의 시작이다. 에너지 드링크와 캔맥주로 빵빵해진 월그린 비닐봉투를 챙긴 후 앞서 모아둔 수많은 소스를 찢고 부수고 짜맞춰 기사로 만든다. 빠르면 자정 전에 끝나지만, 늦으면 새벽 3시를 넘어서기도 한다. 일은 일이니 어쩔 수 없다. 미리미리 조금씩 해둘 수밖에.

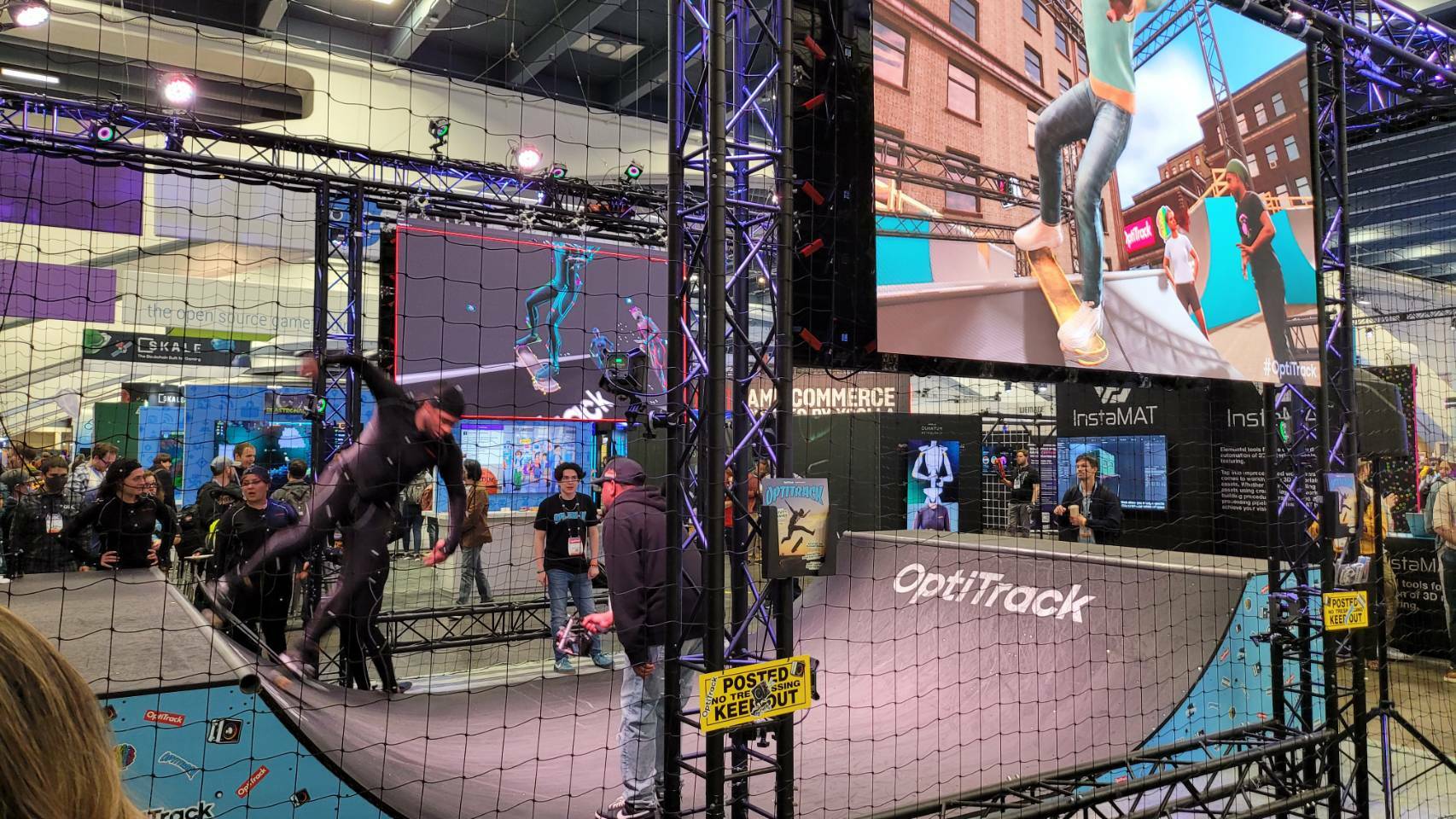

기본적으로 GDC의 플로우는 이렇다. 하지만, 수요일부터는 약간 달라진다. 이 때부터는 '엑스포'가 본격적으로 열리기 때문이다. 월-화 2일간의 일정이 순수한 강연 컨퍼런스였다면, 3~4일차는 강연 외에도 뭔가 볼 만한 행사들이 함께 진행되는 셈이다.

다만, 일반적인 게임쇼와 GDC 엑스포는 그 성격이 조금 다르다. 당연히 '관객층'이 다르기 때문인데, 일반 게이머들이 주 대상인데다 입장권을 몇만 원 안에서 끊는 보통 게임쇼와 달리, GDC는 관객 대부분이 개발자, 혹은 게임 산업 종사자인데다 이 엑스포 입장권(다른 건 전혀 못 하는)만 해도 40만 원에 가깝다.

때문에, GDC 엑스포에 참가하는 업체는 대부분 엔진사나 전문 퍼블리셔, 하드웨어 업체 등 B2C보다는 B2B에 특화된 업체들이 많으며, 일반 게이머 대상으로 상품을 팔지는 않지만, 개발사 대상으로 거래를 하는 개발 솔루션 업체나 신기술을 개발한 업체들이 주로 모습을 보인다.

GDC 엑스포의 또 다른 특징이라면, 그간 시연 버전을 공개하지 않은 게임 시연이 생각보다 많이 이뤄진다는 것이다. 이 또한 관객층의 차이로 인한 모습이라 할 수 있는데, 테스트를 마치고 게임을 더 알리기 위한 목적으로 시연을 진행하는 일반 게임 쇼와 달리 GDC에서는 일선 개발자들의 진심이 담긴 피드백을 수집할 수 있다.

때문에 게임 시연은 생각보다 많은 곳에서 이뤄지는데, 목적이 다른 만큼 이를 어디에 공개하거나 홍보하기보단 조용히 알음알음 진행하면서 넘긴다. 아예 관계자만을 대상으로 하는 프라이빗 쇼케이스도 비밀리에 다수 이뤄지는 편이다. 가령 넷마블이 개발한 '일곱개의 대죄 오리진'도 GDC 엑스포에서 최초로 시연 빌드를 공개했으며, 스마일게이트의 VR 슈터 게임인 '크로스 파이어: 시에라 스쿼드'도 GDC에서 시연되었다.

그렇게, 엑스포가 끝나며 GDC 2023도 막을 내렸다.

그래, 올해도 무사히 끝났다. 아직 미처 소화하지 못해 가공을 기다리는 기사가 몇 남아 있고, 몇 개는 한국까지 들고 가야 할 것 같지만, 어쨌거나 더 취재할 만한 일정은 남지 않았다. 끝나고 다시 생각해보니 똑같이 힘들긴 했지만, 그래도 이번 GDC는 나름 특별했다.

아마 이전에는 모습을 보기 어려웠던 한국 개발사들이 여럿 GDC에 모습을 드러냈기 때문이 아닌가 싶다. 작년부터 등장한 위메이드도, 깜짝 모습을 드러낸 넥슨과 넷마블, 컴투스도 한국에서는 자주 이름을 듣고, 소식을 듣는 개발사들이지만 GDC의 강연 리스트에 이름이 올라간 모습을 보는 건 확실히 조금은 다른 느낌이었다.

덕분에, 한국 분들에게도 참 많은 인사를 드릴 수 있었다. 올해를 끝으로 난 더 이상 안 올 거라고, 다음 타자가 정해지면 꼭 말씀드릴 테니 부디 한국에서 자주 뵙자는 말을 빠짐없이 전했다. 부디 나의 이 바람이, 강XX 기자에게 닿기를 바란다.