오늘날, 업계 사람들을 만나다 보면 이런 말을 자주 듣는다. "개발자가 게임을 잘 모른다", "팀에 게임을 하는 사람이 없다". 이를 '잘못되었다'라고 단정할 수는 없다. 산업이 커지고, 필요한 재능의 가짓수가 늘어나면 모든 구성원이 열정을 지니는 건 어느 산업이든 불가능한 일이다. 게임 회사로의 입사가 사회적 성공의 방법 중 하나가 된 상황에서 순수한 열정을 기대할 수는 없는 거다.

하지만, 머리로는 이해하지만 가끔은 이런 기대를 한다.

'진짜 게임이 좋아서 게임 개발을 시작하는 사람이 아직도 남아 있을까?'

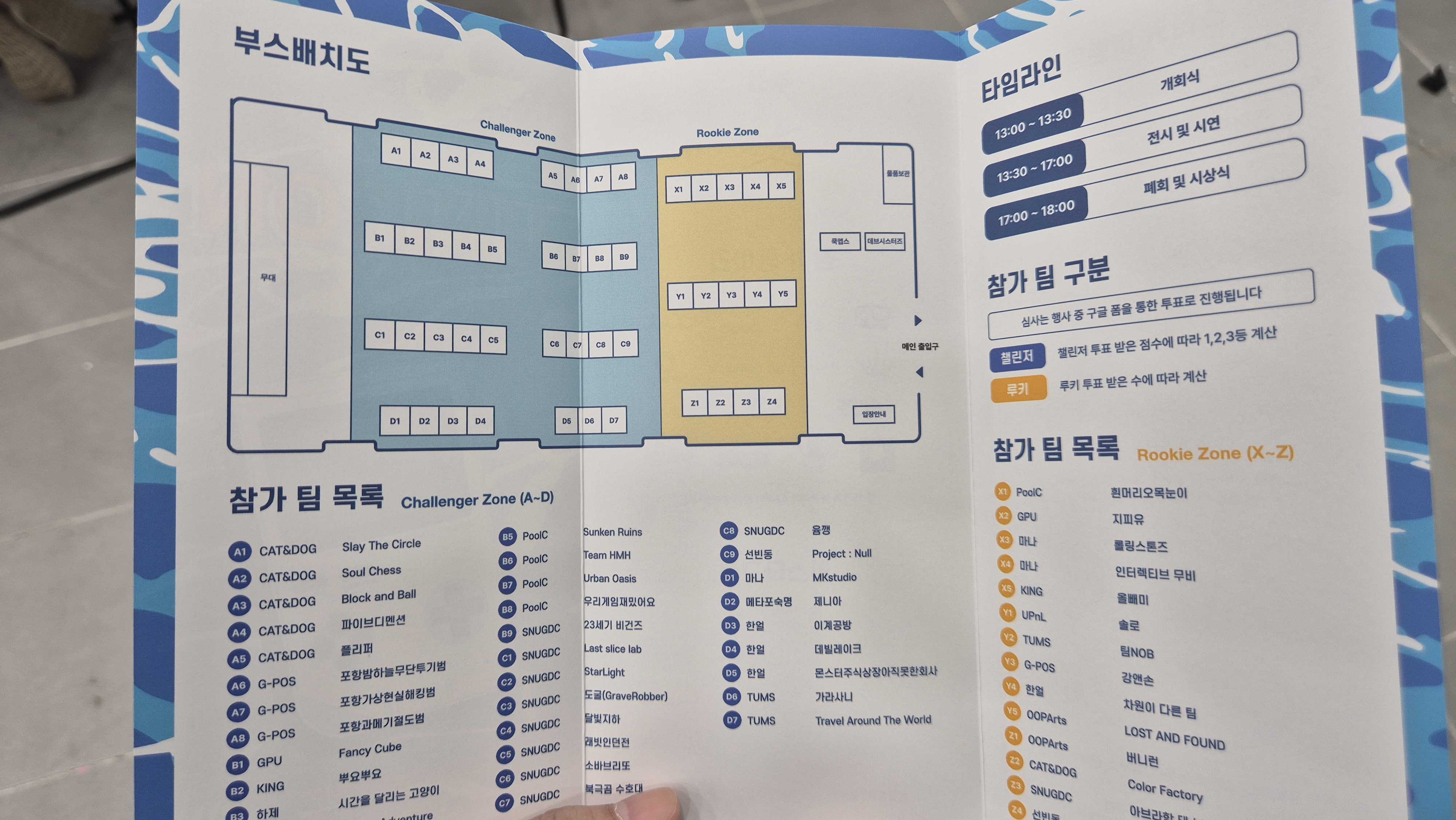

8월 24일, 서울 동대문 인근에서 진행된 'UNICON'은 이런 내 의문에 대한 나름의 답이었다 할 수 있는 자리였다. 'UNIDEV'라는 그룹이 있다. 국내 소재 여러 대학교 내 게임 개발 동아리들이 모인 연합체인 유니데브는 작년 여름 창설된 후, 매년 연합 발표회인 'UNICON'을 진행하고 있다.

각 동아리 내에서 구성된 팀들이 만든 게임을 선보이고, 플레이 테스트와 QA를 거쳐 일반 관객들에게까지 공개하는 자리다. 게임의 수는 많다. 각 동아리마다 게임을 출품하는 것이 아닌, 동아리 내에 존재하는 개별 팀이 작품을 선보이는 형태이다 보니 가장 많은 작품을 내놓은 서울대 중앙동아리(SNUGDC)의 경우 무려 10개의 팀이 작품을 선보였다. 이렇게 모인 동아리가 총 15개 동아리. 작품을 출품한 팀은 총 47개 팀이다.

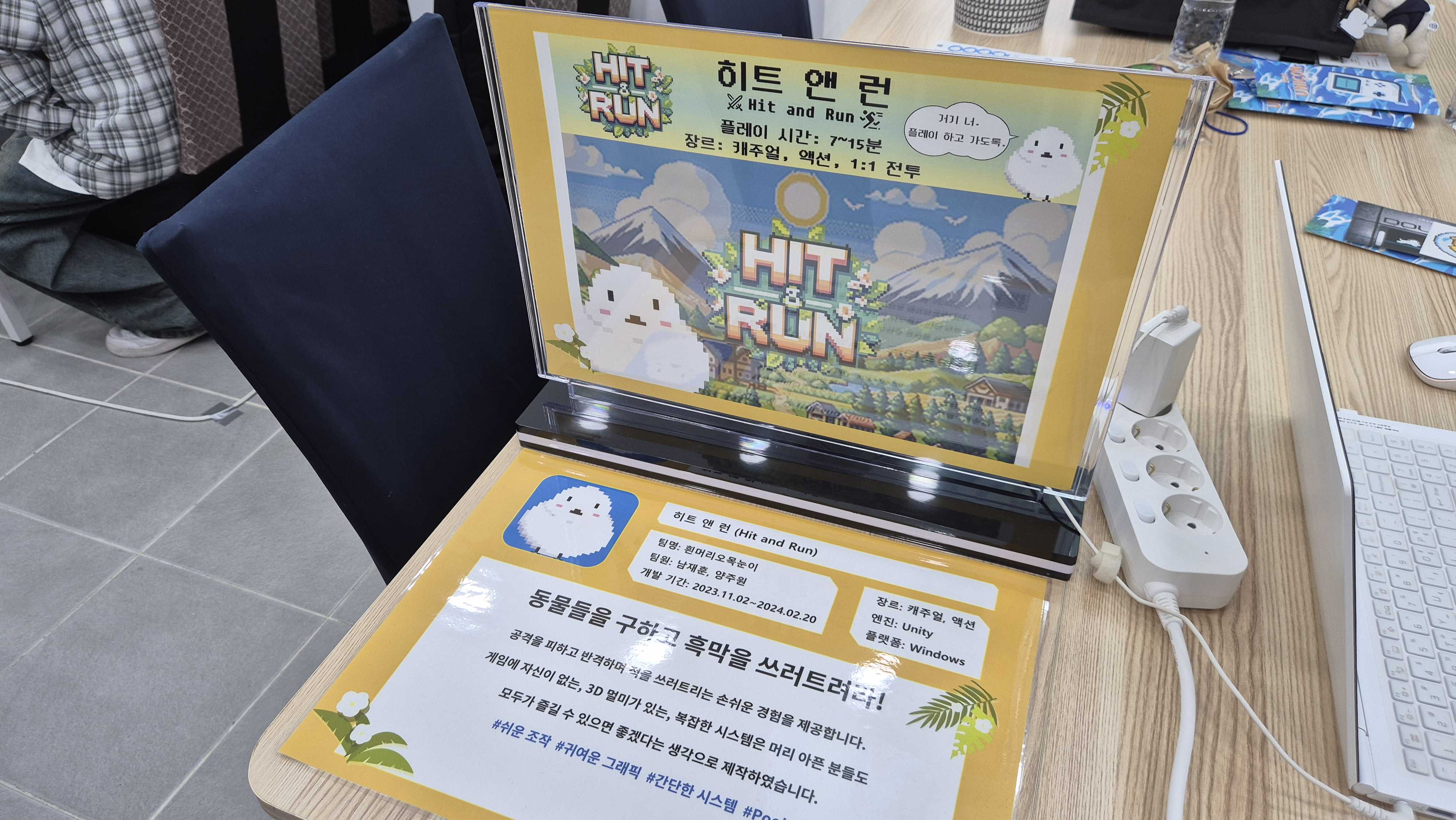

현장 분위기를 한 단어로 표현하면 '북적'으로 표현할 수 있다. 'UNICON'은 간단한 식순만 있을 뿐, 권위적인 행사가 아니다. 각 팀이 출품한 게임을 순차적으로 간단히 소개하는 순서가 끝나면, 그 후부터는 몇 시간 동안 자유롭게 부스를 오가며 서로의 게임을 플레이하고, 개발 과정과 고민에 대해 논한다.

그 과정 속에서, 보다 잘 만든 게임에서 무언가를 배우고, 내 게임의 아쉬운 부분을 채울 방법을 알아내며, 같은 고민에 대해 다른 이들은 어떤 선택을 했고, 그 결과는 어떠했는지, 그리고 내가 만든 게임의, 내 개발 의도는 타인에게 어떻게 비춰지는지를 눈 앞에서 확인한다.

'UNICON'의 현장에 머문 시간 동안, 이런 이야기는 끊임없이 이어졌다. 세계적 컨퍼런스를 방문하면서 엿들은 정상급 개발자들의 대화와도 비교하면, 용어나 깊이의 차이는 있을지언정 고민의 주제는 다르지 않았다. 대화의 지향점은 결국, 어떻게 해야 게임이 더 재미있을지, 그리고 플레이어가 더 몰입해서 게임을 플레이할 수 있을지였으니 말이다.

네 시간 가까이 이어진 상호 시연이 끝난 후, 이들은 자체적으로 '가장 좋은 게임'이 무엇이었는지를 선발해 시상식을 진행했다. 아마 기준은 조금씩 다를 거다. 가장 재미있는 게임일 수도, 가장 배울 점이 많은 게임일 수도, 가장 완벽한 게임일지도 모르며, 가장 큰 잠재력을 갖춘 게임일 수도 있다. 적어도 내 눈엔, 어떤 게임이 상을 받아도 납득할 수 있을 것 같았다. 어떤 작품도 결코 가벼운 고민 속에서 만들어지진 않았을 테니까.

간혹, TV를 켜 놓고 다른 일에 집중하다 보면, 끝날 때가 다가온 뉴스 프로그램의 말미에 으레 등장하는 스포츠 뉴스를 듣게 된다. 잉글랜드 축구 7부 리그에서 무슨 이슈가 있었다는 소식. 처음 듣자마자 드는 생각은 그 사건 자체보다, '잉글랜드는 대체 축구에 얼마나 진심이기에 리그가 7부까지 있을까?'라는 의문이다.

사실, 7부가 끝이 아니다. 잉글랜드 축구협회가 관할하는 리그는 프로 단계에서 4부, 세미 프로로 6부, 아마추어 단계로는 무려 21부 리그까지 존재한다. 각 리그마다 20개가 넘는 팀이 존재하니, 그리 크지도 않은 나라에 도대체 축구 선수만 몇 명인지 셀 수 조차 없다. 아마, EPL이 세계 최고의 리그 중 하나로 손꼽히는 이유도, 이런 풀뿌리 시스템이 잘 갖춰져 있기 때문일 거다.

모든 산업이 그렇다. 마른 땅에서는 싹이 돋지 않는다. 빙상 종목에서는 영 힘을 쓰지 못하는 아프리카 국가들이 육상에서는 강한 모습을 보이는 것도, 전국에 PC방이 깔린 대한민국이 e스포츠 분야에서 막강한 힘을 발휘하는 것도 모두 이 '뿌리'가 튼튼하기 때문이다.

그리고 오늘, 게임 산업의 뿌리를 보았다. 잔 뿌리 무성하게 뻗어 광대한 땅의 지력을 흡수하는 어마어마한 크기는 아니지만, 세찬 비바람 몰아쳐 줄기가 뚝 꺾이더라도, 굳건히 버텨 더 굵은 줄기를 만들어내기엔 부족함이 없어 보였다. 이들이 언젠가 줄기가 되고, 잎이 될 테니까.